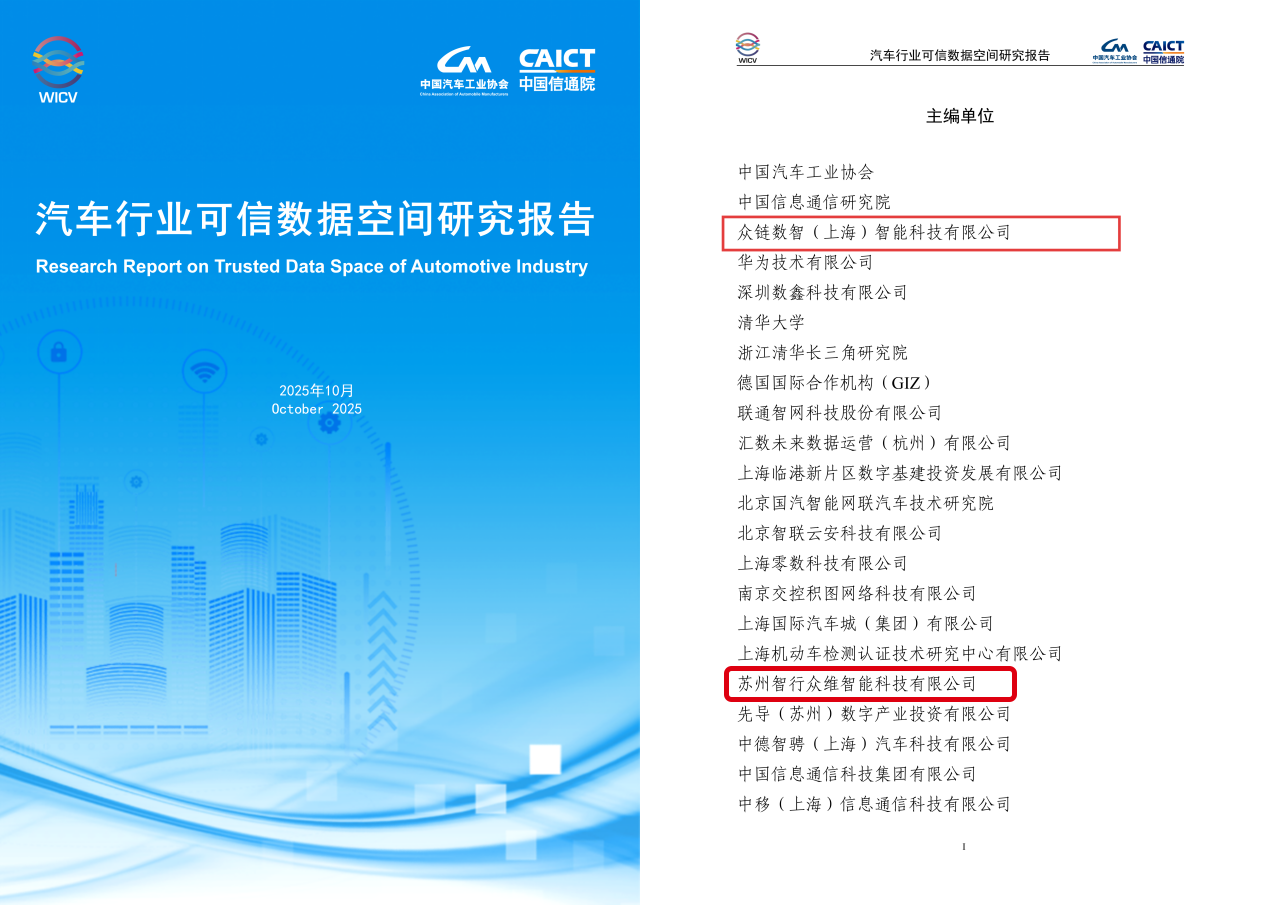

10月16-18日,由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府共同主办的2025世界智能网联汽车大会(WICV)在北京召开。18日下午,大会闭幕式上,中国汽车工业协会副总工程师王耀代表编委会正式发布《汽车行业可信数据空间研究报告》,并解读核心内容。众链科技作为国家首批“可信数据空间创新发展试点”单位之一,深度参与报告编制。

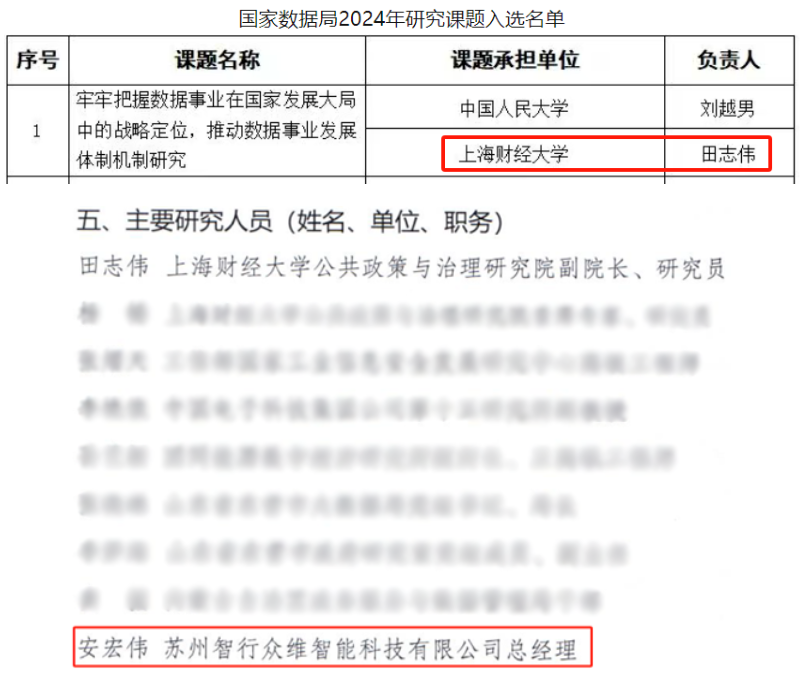

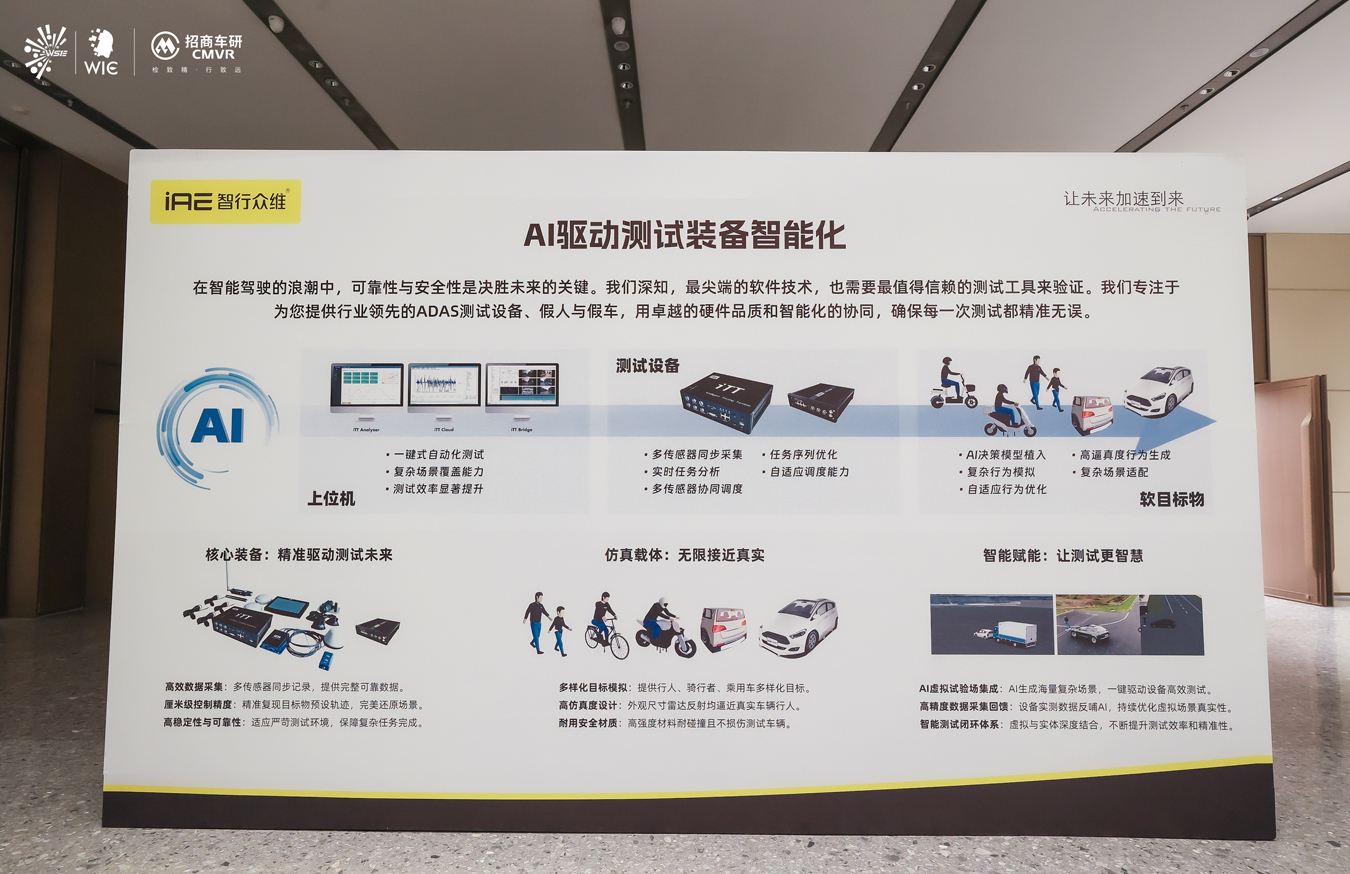

该报告作为国内首个聚焦汽车行业可信数据空间的行业级权威研究成果,由中汽协会和中国信通院联合牵头,携手众链科技、华为、清华大学、上海国际汽车城、零数科技、IAE智行众维、先导产投等20余家产学研机构共同编制,旨在为汽车行业的政策制定者、企业决策者、技术研发人员、产业投资者以及相关研究机构提供一份全面、深入且富有实践指导意义的参考,以期共同推动汽车行业可信数据空间的建设与发展,助力中国汽车产业实现高质量发展。

当前,在国家与地方政策以及行业探索的驱动下,汽车行业可信数据空间建设已初步形成多类具有代表性的探索路径,特别是随着《可信数据空间发展行动计划(2024-2028 年)》的出台和首批创新试点的发布,标志着国内汽车行业可信数据空间建设已进入多路径并进的阶段,应用场景不断拓展,初步形成了差异化发展与生态聚合的态势。

报告深入剖析了汽车行业可信数据空间的理论内涵、实践现状、应用场景、关键技术、运营模式以及面临的挑战与未来发展建议。报告详细阐述了汽车行业可信数据空间的建设背景,介绍了国内外汽车行业可信数据空间推进情况与实践案例。以“智能网联新能源汽车行业可信数据空间”为例,由中汽协会和中国信通院联合牵头,众链科技全面运营,发挥了行业协会的统筹和产业生态优势,确保了平台的中立性与权威性,并结合众链科技的技术积累,构建了“可接入、可控、可溯”的行业级数据流通底座。

报告聚焦国内汽车行业可信数据空间的发展路径,系统研究了典型数据流通场景、关键技术应用和可持续运营模式,并针对当前建设中存在的问题与挑战,提出了汽车行业可信数据空间的发展建议:

一是分阶段推进高价值场景落地,推动技术成果在具体业务中发挥实效;

二是攻克关键技术瓶颈,不断夯实可信数据空间的安全性与可靠性;

三是协同推进建设与运营模式,形成高效可持续的运行机制;

四是构建共建共治的生态体系,促进多方参与和协同发展。

报告呼吁行业企业携手同行,从场景落地、关键技术、建设运营与生态培育等方面共同发力,系统推进汽车行业可信数据空间的构建,助力形成可持续、可复制、可推广的行业数据发展体系。

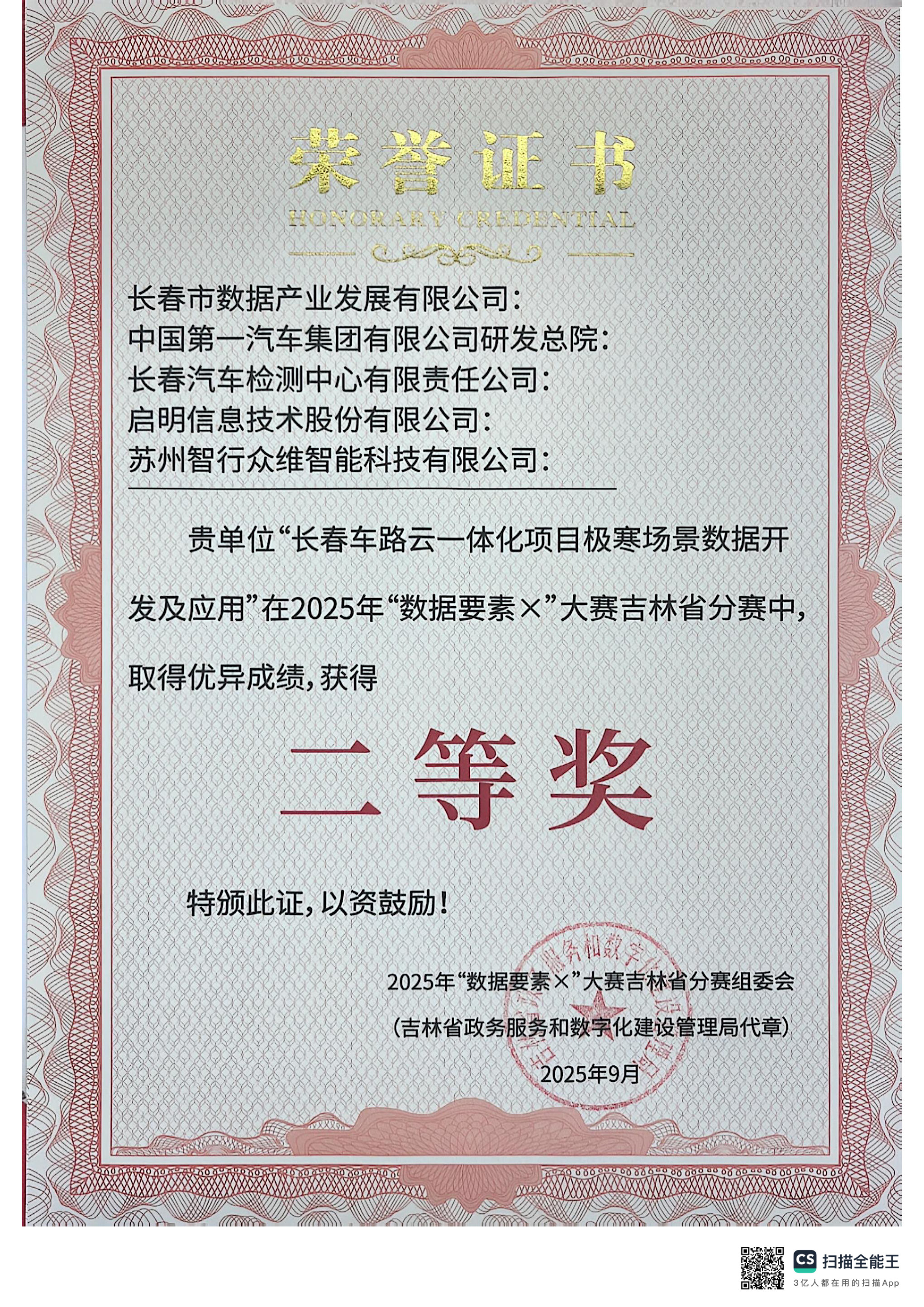

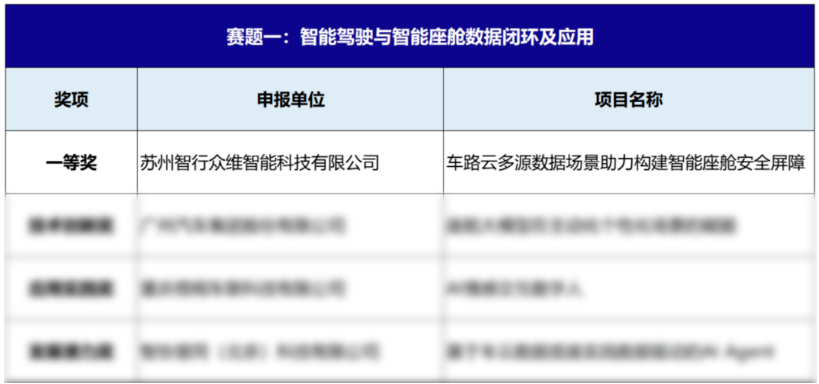

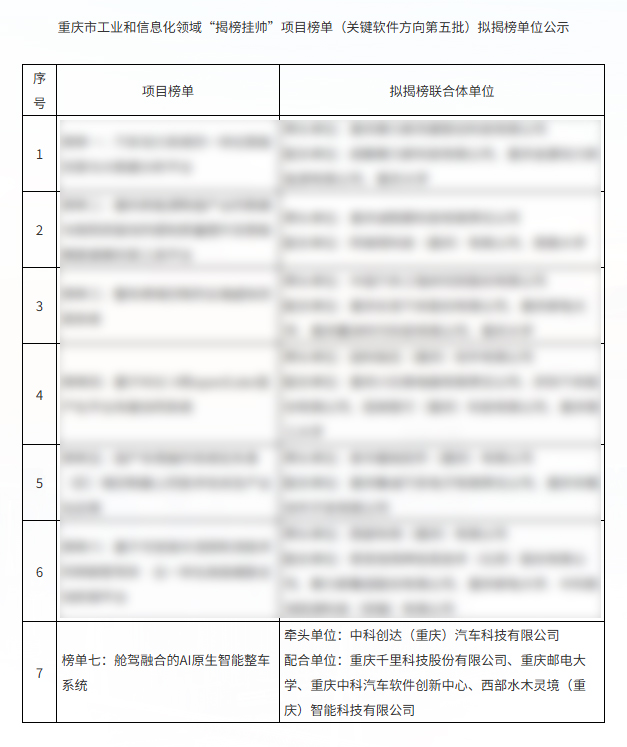

报告编制过程中,众链科技依托自身在汽车行业数据可信流通领域的深厚积累,贡献了面向典型场景的建设案例与解决方案,提出了可复制、可推广的建设路径与运营模式,并通过将技术验证与政策研究相融合,推动汽车行业可信数据空间在智能网联、智能驾驶、充换电运营、保险创新等领域实现落地应用,为研究报告的技术体系、场景设计与政策建议提供了重要支撑。

未来,众链科技将持续助力我国汽车行业数据要素化进程,为数据基础制度完善、要素市场培育及数字经济高质量发展注入新动能,为全球汽车行业的数字化转型贡献中国智慧,推动中国方案走向全球。